46回 2011年9月登山

(木曽駒ケ岳 2956m)

開催日: 2011年9月22日(土)~23日

参加者: 3人

コースタイム:

①9/22 菅の台バスセンター駐車場(9:00)→バス出発(10:12)→ロープウェイ発(11:00)→登山開始・千畳敷(11:40)→宝剣山荘(12:30)→舟窪方面(誤コース)途中折返し(13:00)→宝剣山荘(13:20)→駒ケ岳頂上2956m(14:30)→頂上木曾小屋(14:40)

②9/23 頂上木曾小屋出発(7:00)→駒ケ岳頂上(7:15/7:30)→宝剣山荘(8:05)→三ノ沢分枝(8:55)→檜尾山頂2728m(11:10/11:20)→赤沢の頭(13:30/13:40)→登山口着(15:00)

頂上木曽小屋

頂上木曽小屋

山小屋に宿泊した人達

<-- 木曽駒ケ岳 頂上

<-- 木曽駒ケ岳 頂上

剣が峰

剣が峰

木曽駒ケ岳 頂上 -->

木曽駒ケ岳 頂上 -->

宝剣岳

宝剣岳

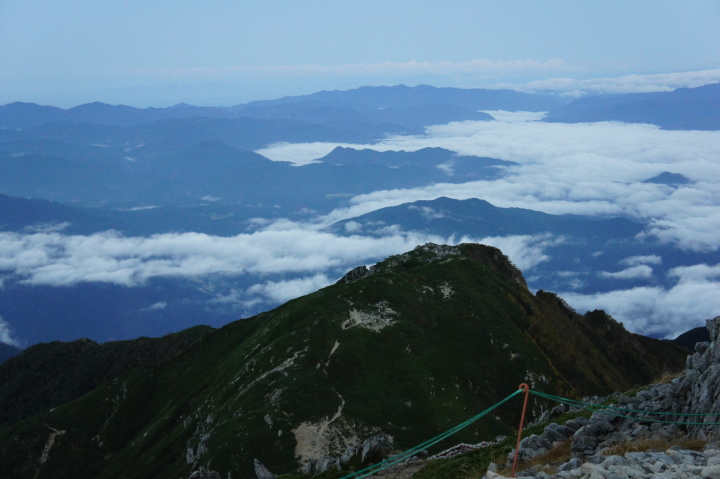

体験記

台風が関東直撃し通過後の翌日のため、不安な出発でした。その不安が的中し、中央自動車道・大月IC付近にて土砂崩れによる通行止めがあり、一旦、一般道に迂回させられ、さらに菅の台バスセンターからロープウェイ駅までの途中の道も倒木による復旧作業のため、10時までバスの通行が見合わせられ、計画を大幅に変更しなくてはならなくなりました。 当初のコースはロープウェイ千畳敷駅から極楽平をとおり空木岳の稜線を歩き、木曾駒殿山荘に泊り、そこから下山するコースでした。このコースでは、とても10時以降の出発では不可能なので、頂上木曾小屋に泊り、そこから宝剣岳、檜尾岳を経由して尾根を下るコースに変更しました。 ロープウェイ千畳敷駅に到着すると、かなりの雨が降っていたのでカッパを着て歩きだし、高度を上げていくにつれ千畳敷カール全体が見えてきましたが、雨のためにそれほど綺麗なものには見えません。 宝剣山荘に向かう途中に霧と雨のために行き先を間違ってしまい、ロープウェイ駅に戻る舟窪方面に向けて歩いていたことに気づき30分以上もロスしてしまい、再度宝剣山荘まで戻り、そこから木曾駒ケ岳頂上に戻ることになりました。 既に顔、手が痛い程冷えてきています。だんだん登る気力が薄れていくるような感じです。やっと頂上の小屋に着いたところ、ここは無人の小屋で、その上に木曾駒ケ岳があり、その直下にある小屋が目的の小屋であることが分かりました。 再度、気持ちを建て直し、頂上に着いたのが14時30分でした。雨とガスで視界は全くなく、展望はありませんでした。 早々に頂上を離れ宿(頂上木曾小屋)に、14時40分に到着です。非常に体が冷え切っていたので、着替えてストーブにて暖をとりやっと生き返った感じです。 夕飯まで時間があったので、ストーブを抱えて車座にすわり、本日、宿泊している3パーティ(53歳の夫婦、30歳のカップル、我々)と山について談笑し楽しいひと時を過ごしました。 夕方、日が沈む頃には雨もやみ、太陽により山肌を際立たせてくれ美しく、そして白い雲によるコントラストによって素晴らしい景色を提供してくれました。 夜はふとんに入っても足が冷たくなかなか寝付けず、寝てもすぐに目が覚めてしまって、また寝なおすようなくりかえしでした。 翌日は5時に起床し、宿の上の駒ケ岳頂上にご来光を見に行きましたが、東の空にちょうど大きな雲があり、日の出時間より10分ほど遅れて輝いた太陽が見えました。 しかし、すでに日の出というより登ってしまった感動のないものでした。周りの山々は綺麗に展望でき、最高の登山日和になることを、ここで確信しました。 北方面には北アルプス、中央アルプス、東には浅間山、八ヶ岳、南には御岳山がよく見えています。特に御岳山はとても雄大な山でした。 どの山も雲の上に浮かびしばらくこの状態が続くだろうと思っていましたが、11時ぐらいまでで、その後は雲があがり、周りの山々を見せたり消したりの繰り返しとなりました。 頂上から一度下り宝剣岳を登りましたが、ここは足がすくむほどの険しい岩山で、足を踏み外したら、終わりというところです。 絶壁のようなとても怖いところもあり、慎重に足、手をかけ十分に確かめながら、頂上に立つことができ、改めてこの山の険しさが分かりました。前にここで落下事故があったことも聞きました。 ここから見る千畳敷カールは初日と違い、綺麗で感動ものです。 宝剣岳からの尾根は稜線歩きとなります。稜線では暖かいだろうと予想していましたが、風がなければ半そでTシャツで、風を感じるとウインドブレーカを着たり脱いだりをくり返しながら進んでいきまいした。 最初は左側の千畳敷カールと北アルプス、甲斐駒ケ岳、浅間山、八ヶ岳を堪能しながら稜線歩きを楽しみます。稜線歩きは山に来た人だけが味わうことができる最高の楽しみです。 しかし、ここは稜線といっても登ったり、下ったりの高低差があり、また鎖場、梯子があったり、と結構きついところです。 しばらく行くと左側が見えなくなり、右側の三ノ沢岳が徐々に迫り2780mの雄大な山容を楽しませてくれます。 稜線上には山ガールも多数いました。特にびっくりしたのが非難小屋に一人で宿泊する山ガールもいたことです。稜線から尾根下りになる檜尾岳(2728m)までくると、山々はかなりガスってきています。 でもこれまで十分に稜線歩きの素晴らしい景色を味わうことができ、計画変更がよかったとあらためて思いました。 これまでに約4時間が経過し、あと4時間を使って登山口まで下山しなければなりません。ここが非常にきつく、この登山の最大の難関な所でした。 高低差1500mを一気に降りなければならなく、すでに危険な宝剣岳、アップダウンの多い稜線歩いたことによって、かなりの筋力が低下していたために、高度が下がるにつれ、足の筋力がなくなっていくのが明らかに分かり、最後まで絶えられるかどうかと思うほどでした。 この尾根は歩いている人はいなく、途中に出あったのはたったの一人だけでとても静かなところです。大半は樹林帯の中なので景色を楽しむところは少なくひたすら黙々と歩くだけでした。途中で沢の音が聞こえてくると、もう間もなく下山できるだろうと思い高度を確認すると、全然下がっていなく、お互いにもう一息だと励ましあいながらの下山でした。 やっとの思いで3時間40分をかけて無事下山でき、お互いにこの厳しい下山ルートを降りきったことをハイタッチで称えあい登山終了となりました。 今回の登山は初日は雨でコース変更もあり、非常に寒く山の厳しさを教えられ、二日目は頂上での大パノラマに感動し、岩登りも味わい、稜線での雄大な風景をたっぷりと楽しめる山行でした。